Der Wörterblog des Bayerischen Wörterbuchs

Der Wörterblock setzt den Goggolori fort. Auch hier stellt die Redaktion einige der Themen der bairischen Wortforschung in lockerer und allgemein verständlicher Form vor.

aufbrezeln

Dr. Andrea Schamberger-Hirt (Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bayerisches Wörterbuchs)

Am Bayerischen Wörterbuch (BWB) werden wir oft zum Aussterben der Dialekte befragt. Die Menschen beobachten, dass Mundartwörter, die in ihrer Kindheit noch ganz geläufig waren, immer weniger zu hören sind. Diese Sorge ist durchaus berechtigt, denn nicht nur die Forschungsergebnisse des BWB zeigen, dass in den letzten Jahrzehnten – wie auch schon in früheren Jahrhunderten – immer wieder Wörter aus der lebendigen Volkssprache verschwunden sind.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Oft sterben Wörter mit den Sachen, für die sie stehen, aus. Wer kennt z. B. heute noch die Ausdrücke Langwied, Wetter, Leuchse und Grießbrett, die Teile des alten Bauernwagens bezeichnen? Vom technischen Fortschritt überrollt spielen diese Gegenstände im landwirtschaftlichen Alltag keine Rolle mehr und ihre Bezeichnungen geraten in Vergessenheit.

Insbesondere kleinräumig verbreitete Wörter werden von solchen verdrängt, die überregional und somit von einer größeren Anzahl von Sprecher/-innen verstanden werden. Beispielsweise wird das Wort Lẽal, eine Kurzform von Leonhard, dem Viehheiligen, und als Bezeichnung für den Kater nur im Aichacher Raum verbreitet, dort zugunsten des gesamtbairischen Koda aufgegeben.

Auch kommt es vor, dass sich die (junge) Sprechergemeinschaft auf ein neues Wort einigt, um sich von ihrer Eltern- und Großelterngeneration abzugrenzen. Beispielhaft sei hier das Wort Fasching erwähnt: München importierte es im 19. Jahrhundert mitsamt der Faschingsballkultur aus Wien, das in und um München heimische Fos(e)nacht wurde dadurch verdrängt.

Solche „neuen“ Wörter werden in der Regel nicht völlig neu geschaffen, sondern entweder mit regulären Wortbildungsmustern aus bestehenden Wörtern gebildet oder einfach aus Nachbarsprachen übernommen (im Mittelalter vorzugsweise aus dem Lateinischen, ab der Frühen Neuzeit vor allem aus dem Italienischen und Französischen und heute überwiegend aus dem Englischen). Dass Sprachen sich ständig verändern, ihre Laute, ihre Grammatik und ihren Wortschatz immer wieder wandeln, umstellen und anpassen, war schon immer so und ist grundsätzlich ein Zeichen für die Lebendigkeit und Vielfalt aller weltweit gesprochenen Sprachen.

Das Dialektwort aufbrezeln

Auch wenn sich die Mundarten tendenziell immer mehr an überregionale Sprachformen anpassen und ihre spezifischen Eigenheiten zugunsten der Standardsprache aufgeben, gibt es auch Ausnahmen von dieser Entwicklung. Mitunter werden auch in jüngster Zeit neue mundartliche Wörter gebildet, die sich dann so weit ausbreiten, dass sie Eingang in Wörterbücher der Standardsprache wie den Duden finden. Ein Beispiel für so ein junges Dialektwort ist das Verb aufbrezeln.

Der erste mir bekannte Beleg stammt aus der sog. Originalfassung des „Monaco Franze: Der ewige Stenz“ von Helmut Dietl und Patrick Süskind aus dem Jahr 1983. In der im Verlag Albrecht Knaus, München gedruckten Ausgabe heißt es auf S. 61: „Sie ist richtig aufgebrezelt, geschminkt, trägt ein knallrotes, mit Pailletten besticktes Glitzerkleid, ein Handtaschl aus dem gleichen Stoff und eine schwarze Lackmütze“. Danach findet man in den 1980er Jahren vereinzelte Zeugnisse für aufbrezeln, z. B. in der Süddeutschen Zeitung vom 23.3.1985 (Nr. 70, S. 32): „Die Mädels und Buben haben sich outfitmäßig chic aufgebrezelt“. Der junge Willy Astor nannte 1991 eines seiner ersten Kabarettprogramme dann schon Aufgebrezelt und seither steigt die Zahl der Belege für aufbrezeln z. B. in Zeitungscorpora rasant an (siehe D. Herberg, M. Kinne, D. Steffens: Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen, Berlin/New York 2004, S. 20 und die Wortverlaufskurve, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache). Als das BWB im Jahr 2007 seine Gewährsleute danach fragte, war das Wort praktisch flächendeckend in Ober- und Niederbayern bekannt und auch in der Oberpfalz gut bezeugt.

In der Bedeutung ‘sich auffällig schminken und kleiden’, in der das Verb schon im „Monaco Franze“ verwendet wird, hat es auch der Duden im Jahr 2000 aufgenommen und somit zum „offiziellen“ Wort des Standarddeutschen erklärt. Doch im BWB ist ein breiteres Spektrum von Bedeutungen bezeugt, die von den Gewährsleuten in der Befragung von 2007 mitgeteilt wurden.

Die Ausgangsbedeutung von aufbrezeln oder auch einfach nur brezeln wird hier etwas weiter gefasst und mit ‘schön herrichten, herausputzen’ angegeben, weil nicht nur Menschen sich selbst, sondern auch andere Personen und sogar Dinge aufbrezeln können. In Band III, Sp. 338 des BWB wird dies durch folgende Belege veranschaulicht: der hat a ganz a Aufbrezlte (gemeldet aus Tüßling, Lkr. Altötting), d Inge, moan i, gäht zum Aufreißn, weil sa se gor aso aufbrezlt hot (Pilsting, Lkr. Dingolfing-Landau), wäi de häd afbrezld en da Keacha war, alle Läd ham gschaud (wie die heute aufgebrezelt in der Kirche war, alle Leute haben geschaut; Rötz, Lkr. Cham) sowie „Danach wurden die Bretter [Skier] kosmetisch aufgebrezelt“ (Altbayerische Heimatpost 53 (2001) Nr. 5, S. 27). Auch eine „Frisur“ kann „zu gebrezelt und hingeföhnt“ sein (Münchner Merkur vom 13.2.2002, S. 2).

Dieser Beitrag ist auch im Newsbereicht der BAdW-Website im Juli 2021 erschienen.

Darüber hinaus sind im BWB auch folgende Bedeutungen bezeugt: Ausgehend vom Herausputzen, das ganz auf die optische Außenwirkung abzielt, bedeutet aufbrezeln auch ‘übertreiben, prahlen mit Worten’ (so in Oberammergau, Lkr. Garmisch-Partenkirchen). In der Oberpfalz kann man jemanden aufbrezeln, das heißt ‘zornig, wütend machen’ (Plößberg, Lkr. Tirschenreuth) und sich aufbrezeln für ‘aufbegehren’ (Eschenbach, Lkr. Neustadt an der Waldnaab) sagen. Aus Mammendorf (Lkr. Fürstenfeldbruck) stammt die Meldung, dass ein „Sachverhalt vollständig aufbrezlt, aufgeklärt“ werden kann, und in Schnaittenbach (Lkr. Amberg-Sulzbach) stellt man sogar fest: den hots brezlt, wenn einer krank und bettlägerig geworden ist.

Wie ist das Wort aufbrezeln entstanden?

Es ist von der Breze (bairisch Brezn) abgeleitet, wobei bekannte Wortbildungselemente eingesetzt werden: Aus dem Substantiv Breze wird mithilfe des Ableitungssuffixes -(e)ln das Verb brezeln gebildet (nach dem Muster Stück – stückeln, Rad – radeln, Krise – kriseln) und dieses Verb wird mit dem Präfix auf- versehen. Das Ausgangswort Breze wiederum geht letztendlich auf das lateinische bracchium ‘Arm’, zurück, denn die Form einer Breze erinnert an zwei ineinander verschlungene Arme – es handelt sich also hier um ein in die deutsche (resp. bairische) Sprache integriertes Lehnwort.

Das Verb aufbrezeln bedeutet also zunächst ‘etwas so kunstvoll und schön wie eine Breze formen’, was dann allgemein erweitert wird zu ‘sich oder etwas schön herrichten’ und dann übertragen wird auf weitere Handlungen und Vorgänge, bei denen es ums Übertreiben mit Worten, Emotionen oder das Aufklären (quasi das Schön-Herrichten) von verworrenen Umständen geht.

Übrigens: Nicht damit zu verwechseln ist das Verb bretzéllen, das auf der zweiten Silbe betont ist und im BWB als Variante von bre(t)schéllen angeführt wird (Band III, Sp. 291). Bretzéllen bedeutet u.a. ‘im liturgischen Wechselgesang singen’, ‘leiern, eintönig vortragen’ (auch Johann Andreas Schmeller kennt diese Bedeutung in seinem „Bayerischen Wörterbuch“, Band I, Sp. 376), ‘viel reden, schwätzen’, insbesondere ‘babbeln (von Kleinkindern)’ sowie ‘murren, schimpfen’. In letzterem Sinne ist z. B. der Ausruf höja-r af mit deim Bretzäln! aus Oberwildenau (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) zu verstehen. Dieses bretzéllen, das sich vermutlich an lateinisch preces ‘Bitten, Gebete’ anschließen lässt, hat mit der Breze nichts zu tun, es kann aber passieren, dass jemand, der ständig brezéllt (nörgelt), andere aufbrezelt, also zur Weißglut bringt.

Das Wort aufbrezeln ist nicht nur im Band III des Bayerischen Wörterbuchs zu finden, sondern nun auch auf der neuen Online-Plattform Bayerns Dialekte Online (BDO).

Hundstage

Dr. Michael Schnabel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bayerischen Wörterbuchs

Mei, is des a Hitz!, sagt man in Altbayern, wenn im Sommer die Sonne sonnenstichverdächtig kräftig vom weiß-blauen Himmel blecht (scheint). Oder auch: Heit is bruati (brütig) hoaß!

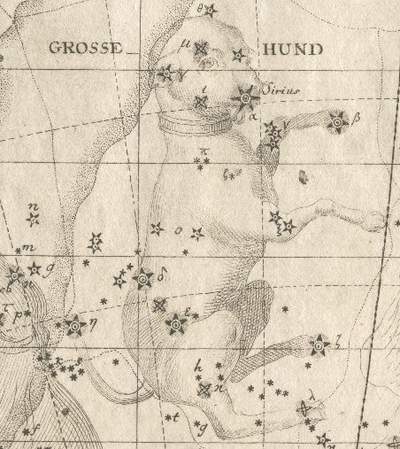

Schweißtriefende Klagen dieser Art sind besonders in der letzten Juliwoche und den ersten drei Wochen des Augusts zu hören, die in unseren Breiten als die heißeste Zeit des Jahres gelten und landläufig die Hundstage genannt werden. Diese Bezeichnung hat nicht etwa – wie man volksetymologisch mutmaßen könnte – damit zu tun, dass in diesen Tagen nicht nur der Mensch, sondern auch manch ganzkörperbehaarter Vierbeiner Erfrischung im kühlen Nass sucht. Namengebend ist vielmehr das Sternbild Großer Hund (Canis major), dessen hellster Stern der Hundsstern (Sirius, auch Canicula) ist. Im Römischen Reich hießen die Tage des Großen Hundes (23. Juli bis 23. August) dies caniculares.

Herrscht während der Hundstage wirklich „hundstägliches“, also hochsommerliches Wetter, freut sich der Landwirt, denn eine Bauernregel besagt: Hundstag, hell und klar, bringen ein gutes Jahr. Ist das Wetter nicht so gut, ärgert er sich: Triabe Aussicht an d’Hundstog, triabe Aussichtn s restliche Johr. Richtig grantig wird er, wenn es in diesen Tagen ununterbrochen regnet: Dös hand (sind) d’Hundstäg zwoamoi (zweimal)!

Letzterer aus Altötting stammender Sprachbeleg ist in zweifacher Weise interessant:

Erstens irritiert der Umlaut in -täg (statt -tag bzw. mundartlich -tog). Aus linguistischer Sicht lässt sich diese Erscheinung aber leicht erklären: Das unbetonte -e des Plurals Tage ist im Dialekt weggefallen, sodass eine Form entsteht, die sich nicht mehr vom Singular unterscheidet. Um diesen „Schaden“ zu „heilen“, greift die Grammatik des Dialekts häufig zu einem Trick: sie stellt den verloren gegangenen Gegensatz wieder her, indem sie den Vokal in Tag im Plural umlautet (analog zu Vater/Väter oder Mutter/Mütter). Aus genau diesem Grund lautet – um nur ein weiteres Beispiel zu nennen – der Plural von Hund in vielen bairischen Dialekten Hind (mit zu i entrundetem ü).

Zweitens ist dieser Beleg lexikographisch relevant, denn er enthält ein Wortspiel mit der doppelten Semantik von Hundstage. Dieses Wort hat im Bairischen auch die Bedeutung ‘üble, schlechte Zeit’: Mia hom unna Hundstooch ghatt, wöi mia van Mülidär (beim Militär) woarn, sagt eine Gewährsperson aus Weiden.

Hundstage in diesem Sinne gibt es natürlich auch in der Ehe, was in einem Wörterbuch des Regensburger Dialekts herausgestellt wird. Neben der Grundbedeutung ‘Hundstage’ ist dort diese zusätzliche Bedeutung angeführt: „unerfreuliche Zeit, die als Bestrafung auf eine Zuwiderhandlung (z.B. der Ehefrau gegenüber) erfolgt“ (Nadine Kilgert, Glossarium Ratisbonense, Regensburg 2008, S. 161).

An die Hundstage sind übrigens nicht nur Bauernregeln geknüpft, sondern auch volkskundliche Verhaltensregeln für den Alltag: An dö Hundsteg soll ma sö nöt bada (baden), sunst kriagt ma d’Schöber (Krätze), weiß ein Mundartsprecher aus dem Landkreis Schongau. Inwieweit diese leicht anrüchige Empfehlung harten medizinischen Kriterien standhält, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Gleiches gilt für die Frage, wie sich die Enthaltsamkeit in der Körperpflege in diesen Tagen auf das Eheleben auswirkt.

(Die Sprachbelege sind dem „Bayerischen Wörterbuch“, das an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erstellt wird, und seiner umfangreichen Materialsammlung entnommen.)

Dieser Beitrag ist auch unter https://badw.de/die-akademie/presse/news/einzelartikel/detail/wortweise-hundstage.html im August 2020 erschienen.